Ein schönes Gesäss und der grosse Blumenstrauss

Meterhohe Rosen, knallblaue Nelken mit dem mystischen Namen «Moonlite» oder Blumen, welch plötzlich gegen bestimmte Viren resistent sind: Weltweit arbeiten zahlreiche Laboratorien daran, das Erbgut von Pflanzen an einem vorbestimmten Ort zu verändern, um neuartige Kreationen zu erschaffen. Bis vor etwa vierzig Jahren waren diese Eingriffe in die Natur ausschliesslich Kunstschaffenden vorbehalten. Ein schönes Beispiel für menschlich veränderte Blumen ist das grossformatige Stilleben «Grosser Blumenstrauss» (1940) von Martin Lauterburg.

Das in Oel auf Leinwand gemalte Bild «Grosser Blumenstrauss» von Martin Lauterburg vereinigt Feuerlilien, Begonien, Fingerhut, Gladiolen, Rittersporn und Margeriten. Der Kunsthistoriker Ulrich Christoffel (1891–1975) widmete dem Gemälde in seiner Lauterburg-Monografie einen ausführlichen Aufsatz und schwärmte: «Lauterburg erschafft [im Gemälde «Grosser Blumenstrauss»] einen Blumenkosmos, der über alle Begrenzungen hinauszublühen, zu drängen scheint. Der Künstler [malt] in den stillen Geschöpfen Blumen eine […] Unendlichkeit an Farbe, Weite, Tiefe, Gestalt und Leben. Diese üppige Entfaltung der Blumen wird aber bei aller Natursinnlichkeit der Farben und des Blühens zur künstlerischen Form vergeistigt, zu jener Identität von Sein und Schein entwirklicht, wie nur die Malerei sie erfassen und erkennbar darstellen kann». Ulrich Christoffel hat den Blumenstrauss 1963 beschrieben – in dieser Zeit wurde die Möglichkeit, Pflanzen gentechnisch zu verändern, höchstens in kleinen Forscherkreisen besprochen. Deshalb erstaunt es nicht, dass der Kunsthistoriker dem Maler die Fähigkeit zuschreibt, alltägliche Blumen zu einer «Identität von Sein und Schein» zu entwirklichen. Dass die Blumen auf dem Bild von Lauterburg etwa doppelt so gross dargestellt werden, als sie «wirklich» sind und dass noch zum Entstehungszeitpunkt des Gemäldes (1940) und vor allem in der älteren Kunstgeschichte jeder einzelnen Blumen eine besondere Bedeutung zugeschrieben wurde, soll in der folgenden «Reise in 5 Bildern» aufgezeigt werden.

Lauterburgs Blumenkosmos kaufen:

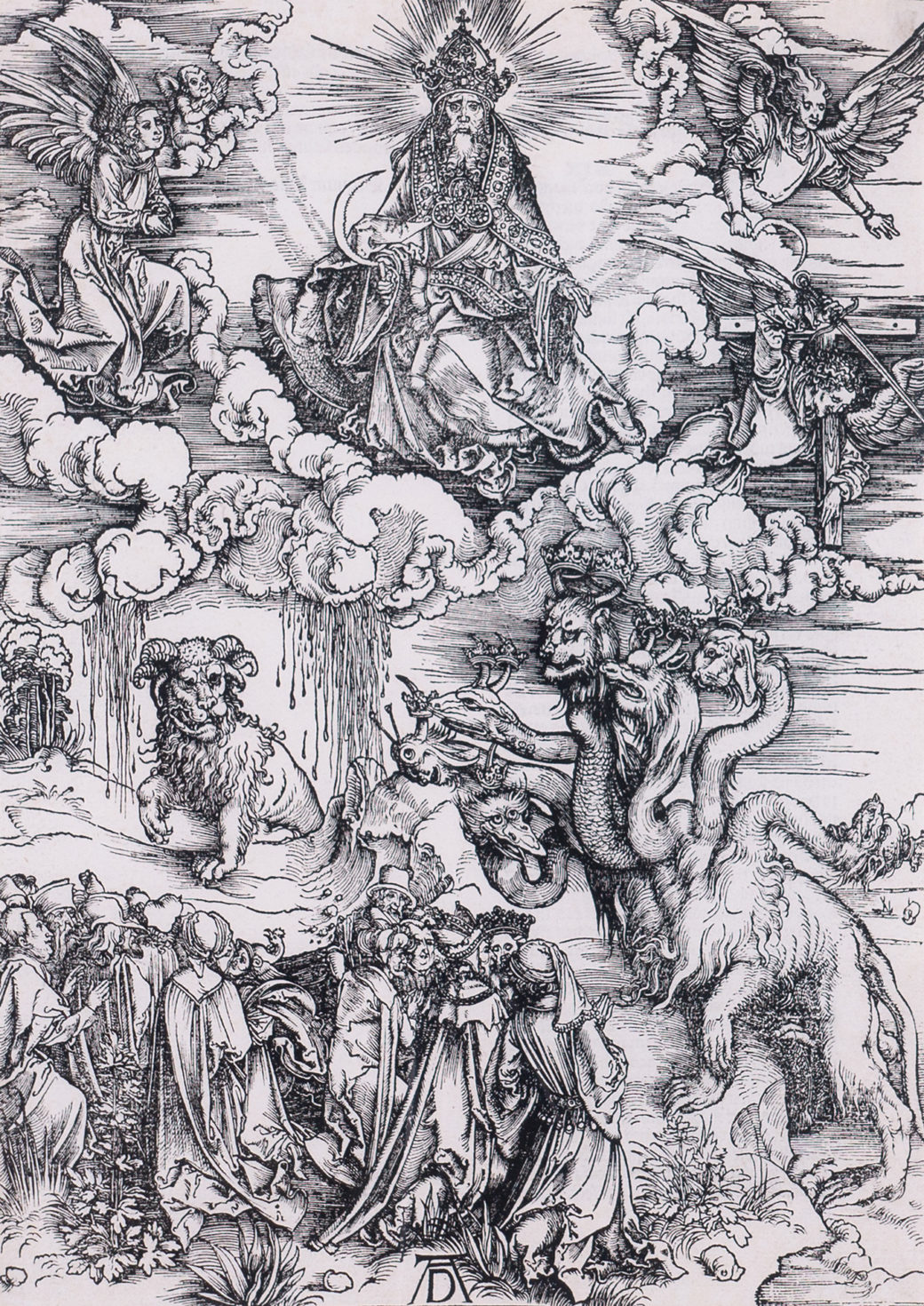

Sowohl in Istanbul als auch in China sind historische Quellen zu finden, in welchen bereits vor über 2’500 Jahren einzelnen Pflanzen und Früchten Bedeutungen zugeschrieben wurden. So sollte einem die Winterkirsche im alten China Mut zusprechen und im Orient mahnten Veilchen eine beschenkte Person zu Bescheidenheit. Diese Methode – Aussagen ohne Worte zu übermitteln – machte sich insbesondere auch die christliche Ikonographie zu Nutze. Viele Personen, welche sich zum Christentum bekennen sollten, konnte bis in die frühe Neuzeit nicht lesen, wussten aber oftmals um die Bedeutung der einzelnen Blumen. Auf dem gezeigten Gemälde von Bartolomeo beispielsweise finden sich zwei sehr berühmte Symbole: Die rote Nelke gilt als Mariensymbol, weil sie für die Liebe steht. Der Apfel oder die Mandarine wiederum nehmen Bezug auf den Sündenfall, von dessen Folgen Christus erlöst.

Die Mandarine kann nebst dem Hinweis auf den Sündenfall aber auch ein Treueversprechen- beziehungsweise ein Liebesbeweis darstellen: Auf dem «Genfer Verlobungs-Portrait» aus dem 17. Jahrhundert wird eine Dame mit Mandarine abgebildet. Das Gemälde hat der damalige Minister von Saarbrücken, Jean-Christian Stutz (1590–1637), in Auftrag gegeben und es seiner zukünftigen Frau geschenkt. Ohne seine Liebe in Worte fassen zu müssen, wusste diese, dass sie geliebt wird.

Um bei der orangen Farbe und einer Kommunikation ohne Worte zu bleiben, bietet sich ein Blick auf Emoji, welche heute insbesondere in SMS und Chats eingesetzt werden, um längere Begriffe zu ersetzen oder um Sprachbarrieren zu überwinden. Das Symbol der Pfirsich ist sexuell geladen und kann als Anspielung auf ein schönes Gesäss gedeutet werden.

Die englische Adelige Lady Mary Wortley Montagu berichtete um 1703 in ihren Briefen aus Istanbul von der «Kommunikation mit Blumen». Die Adelige entdeckt auf ihren Reisen eine feststehende Bedeutung, die jeder Blüte zugesprochen wurde, sogenannte «Selam». Im viktorianischen Europa faszinierte diese Entdeckung, die «Blume als Bedeutungsträger» wurde schnell zur Mode. Dies einerseits, um die Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation weiter auszuschöpfen und andererseits, weil es eine Bildsprache unabhängig der belastenden christlichen Symbolik war. Seit dieser Zeit gelten die Margeriten und die Rosen beispielsweise als zukunftsvorhersagende, meist positiv und hoffnungsvoll assoziierte Blumen («Er liebt mich/er liebt mich nicht)».

Weitere Objekte, die zu dieser Geschichte passen: